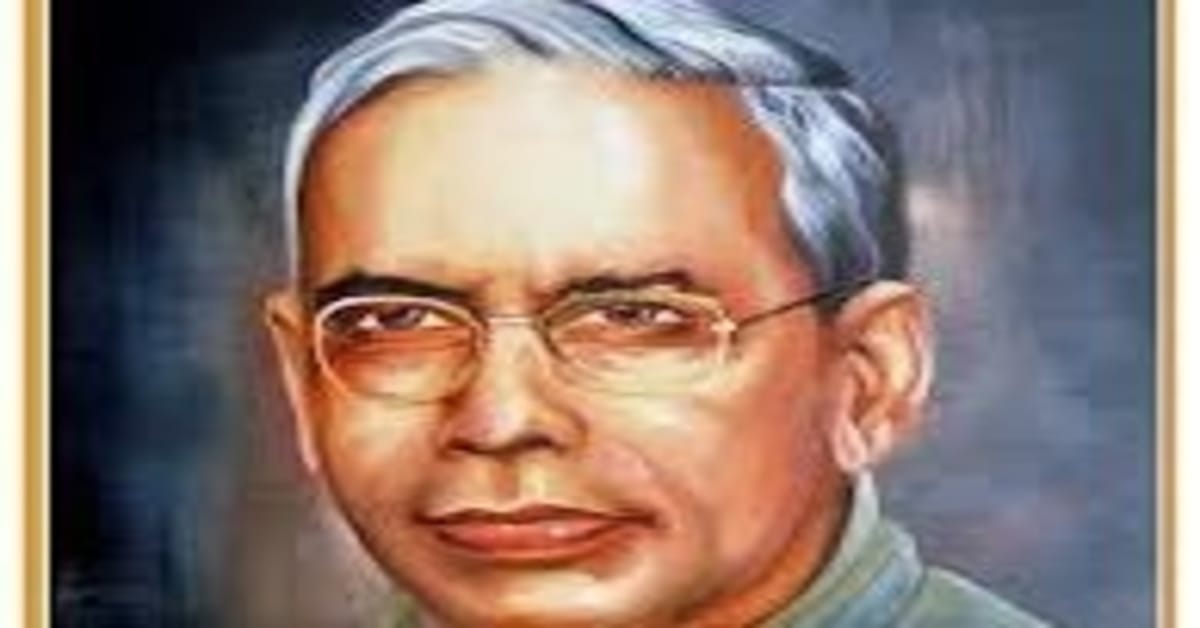

Complete biography of SR Ranganathan: Role Model in Library Service

Complete biography of SR Ranganathan: Role Model in Library Service

Complete biography of SR Ranganathan: Role Model in Library Service

प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

Early life and education

Ranganathan का जन्म 12 अगस्त 1892 (उनके डॉक्यूमेंट के अनुसार) को शियाली, मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था। Ranganathan की शिक्षा शियाली के हिन्दू हाई स्कूल, मद्रास क्रिश्चयन कॉलेज में (जहां उन्होने 1913 और 1916 में गणित में बी ए और एम ए की उपाधि प्राप्त की) और टीचर्स कॉलेज, सईदापेट्ट में हुयी। 1917 में वे गोवर्नमेंट कॉलेज, मंगलोर में नियुक्त किए गए। बाद में उन्होने 1920 में गोवर्नमेंट कॉलेज, कोयंबटूर और 1921-23 के दौरान प्रेजिडेंसी कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया।

1924 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालयाध्यक्ष बनाया गया और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। परन्तु मन नही लगने पर वे वापस लौट आए 1925 से मद्रास में उन्होने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 तक वे इस पद पर बने रहे। 1945-47 के दौरान उन्होने बनारस (वर्तमान वाराणसी) हिन्दू विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया व 1947-54 के दौरान उन्होने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया।

1954-57 के दौरान वे ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। इसके बाद वे भारत लौट आए और 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होने बंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और इसके प्रमुख बने और जीवनपर्यंत इससे जुड़े रहे। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया।[1][2]

योगदान और निर्णायक कथन

Contribution and decisive statement

इनकी फ़ाईव लौज ऑफ लाइब्रेरी साइंस (1931) को पुस्तकालय सेवा के आदर्श और निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त –

क्लासिफाईड कैटेलॉग कोड (1934)

प्रोलेगोमेना टु लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन (1937)

थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटेलॉग (1938)

एलीमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन (1945)

क्लासिफिकेशन एंड इन्टरनेशनल डाक्यूमेंटेशन (1948)

क्लासिफिकेशन एंड कम्यूनिकेशन (1951)

हेडिंग्स एंड काइनन्स (1955) प्रमुख हैं।[3]

पुस्तकालय सेवा में आदर्श भूमिका

Role model in library service

सन् 1924 के पूर्व भारत में ग्रन्थालय व्यवसाय, लिपिक कार्य और घरों में ग्रन्थों तथा ग्रन्थ जैसी वस्तुओं को रखने का धन्धा मात्र ही समझा जाता था। यह सन् 1924 का समय था जब भारत के ग्रन्थालयी दृश्य पर डॉ॰ Ranganathan का आगमन हुआ, वे प्रथम विश्वविद्यालयीय पुस्तकालयाध्यक्ष थे, जो मद्रास विश्वविद्यालय में नियुक्त किये गये। वे अपने जीवन के प्रथम 25 वर्षों के दौरान अपने को एकल-अनुसंधान में तल्लीन करके तथा शेष 25 वर्षों में दलअनुसंधान का संगठन करके भारत में ग्रन्थालयी दृश्य को पहले परिवर्तित किया।

अपने पुस्तकालयी व्यवसाय के 48 वर्षों के दौरान, उन्होंने भारत में ग्रन्थालय व्यवसाय की उन्नति के लिए एक महान भूमिका निभाई. भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ॰ रंगनाथन के 71वें जन्म वर्षगाँठ के अवसर पर बधाई देते हुये लिखा, “डॉ॰ Ranganathan ने न केवल मद्रास विश्व-विद्यालय ग्रन्थालय को संगठित और अपने को एक मौलिक विचारक की तरह प्रसिद्ध किया अपितु सम्पूर्ण रूप से देश में ग्रन्थालय चेतना उत्पन्न करने में साधक रहे। विगत 40 वर्षों के दौरान उसके कार्य और शिक्षा का ही परिणाम है कि भारत में ग्रन्थालय विज्ञान तथा ग्रन्थालय व्यवसाय उचित प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका। “[4][5]

डॉ॰ Ranganathan ने अत्यधिक सृजनात्मक उत्साह के साथ कार्य किया। उन्होंने स्वयं के विचारों को विकसित किया। उन्होंने बार-बार पुस्तकें व शोध-पत्र लिखे. उन्होंने जन-ग्रन्थालय विधेयकों का मसौदा (प्रारूप) तैयार किया और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित किया तथा सहयोग दिया। निम्नलिखित विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं जिससे डॉ॰ Ranganathan ने भारत में पुस्तकालय व्यवसाय को प्रोत्साहित किया, जैसे: प्रजनक लेखक, वर्गीकरणाचार्य और वर्गीकरणकर्त्ता, सूचीकरणकर्त्ता, संगठनकर्त्ता, अध्यापक-शिक्षक-गुरू, दाता, सभापति, अध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य, प्रलेखनाज्ञाता इत्यादि।[6]

प्रजनक लेखक

भारतीय ग्रन्थालय विज्ञान के छात्र डॉ॰ Ranganathan के सम्पर्क में सर्व-प्रथम उसकी पुस्तकों तथा शोध-पत्रों द्वारा आते हैं। ग्रन्थालय विज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा नहीं रही, जिस पर उन्होंने नहीं लिखा (31,39)। उन्होंने 50 से अधिक ग्रन्थों तथा लगभग 2,000 शोध लेख, सूचना लेख, टिप्पणियां लिखी हैं। डॉ॰ Ranganathan के 71 वें जन्म वर्षगाँठ पर उसकी रचनाओं की एक वा गमय सूची (भिब्लिओग्रप्ह्य्) ए.के. दास गुप्ता द्वारा तैयार की गयी।

वर्गीकरण

2.21 आधुनिकतम् प्रचलित प्रवृत्तियाँ ग्रन्थालय वर्गीकरण का इतिहास प्रदर्शित करता है कि वर्गीकरण की योजनाओं का विकास पूर्ण आंकिक, जैसे–लाईब्रेरी ऑफ काँग्रेस और राईडर इन्टरनेशनल वर्गीकरण, से स्वतंत्र मुख, विश्लेषणात्मक-संश्लेषणीय, जैसे–द्विबिन्दु वर्गीकरण का तीसरा रूपान्तर तक तक हुआ। वर्गीकरण की आधुनिकतम् प्रचलित प्रवृत्तियाँ: मानकीकरण, सिद्धान्तों पर आधारित अतिथ्य योजना और संगणकीकरण हैं।

मानकीकरण

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वर्गीकरण की एकरूपता अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण योजना’ की तरफ प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह बुद्धिजीवी पाठकों, विशेषकर विद्वानों की अन्त:शक्ति की आवश्यक बचत प्रदान करेगा।

सिद्धान्तों पर आधारित आतिथ्य योजना

Hospitality scheme based on principles

यह अनुभव किया गया है कि ऐसी विधि का विकास किया जाय जो सिद्धान्तों पर आधारित हो। ज्ञान विस्तार बहुत ही तीव्रगति से हो रहा है। नये-नये अन्तर संयम तथा बाह्रा सयंम विषय उत्पन्न हो रहे हैं। इस विस्तार से प्रभावपूर्वक तथा उत्पादक रूप से निपटने के लिए एक वर्गीकरण योजना ऐसी होनी चाहिए जो अपनी मूल संरचना को बिना बदले, नये विचारों को एक सराहनीय स्तर तक, सुविधापूर्वक समायोजित कर सके।

वर्गीकरण योजना के विकास, उसका ढाँचा (रूपरेखा) तैयार करने के लिए विधि-तन्त्र और प्रलेखनों के वर्गीकरण, के मार्ग-दर्शन हेतु वर्गीकरण के प्रगतिशील सिद्धान्तों की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। यह कार्य रंगनाथन द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण के सिद्धान्तों पर आधारित आतिथ्य जना द्वारा सम्भव हो सका और वर्गीकरण योजना को आधुनिकतम बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

संगणकीकरण

Computerization

आज के युग में सूचना के रख-रखाव व उसको पुन: प्राप्ति के लिए संगणकीकरण का प्रचलन है। हमें सूचना के पुन: प्रापण तथा उसके संगठन हेतु शक्तिशाली तकनीकों तथा उपकरणों की आवश्यकता है। सूचना-तन्त्रों के संगणकीकृत सूचना पुन: प्रापण में वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया जा चुका है, इसके वर्गीकरण का महत्त्व और बढ़ जाता है।

सामान्य बनाम विशेष वर्गीकरण

General versus special classification

एक दूसरी प्रवृत्ति-सामान्य बनाम विशेष वर्गीकरण की है। क्योंकि सब प्रकार के ग्रन्थालयों, सूचना-केन्द्रों, प्रलेखन केन्द्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पास सभी प्रकार (सामान्य रुचि विशिष्ट तथा विषय रुचि) के प्रलेखों, का संग्रह होगा, परन्तु विशेष महत्व ने उन प्रलेखों, जिनसे कि वे सम्बन्धित हैं, उनका अति सूक्ष्म-स्तर पर वर्गीकरण आवश्यक होता है। इस प्रकार सभी प्रकार के प्रलेखों का वर्गीकरण हेतु सामान्य बनाल वर्गीकरण का होना परमावश्यक है।

वर्गीकरण और डॉ॰ रंगानाथन

Taxonomy and Dr. Ranganathan

यह डॉ॰ Ranganathan थे जिन्होंने वर्गीकरण की एक नवीन किस्म–स्वतन्त्रन्मुख, विश्लेषणात्मक-संश्लेषणीय वर्गीकरण' का निर्माण किया, जो न केवल फलक व्यवस्थापन के लिए ही अपितु अनुक्रमणिका तैयार करने, आदि के लिए भी मुक्त-कंठ रूप से स्वीकार की गयी।

वर्गीकरण के लिएस्वतन्त्र-मुख, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणीय योजना’ अन्य योजनाएँ जैसे–प्राय: गणनात्मक उदाहरणत: ड्यूई दशमलव वर्गीकरण, प्राय: फलकित उदाहरणत: सर्वव्यापक दशमलव वर्गीकरण और दृढ़ फलकित। उदाहरणत: द्विबिन्दु-वर्गीकरण का प्रथम व द्वितीय रूपान्तर, की तुलना में अत्यधिक आधुनिकता प्रदान करती है। जो वर्गीकरण के आधुनिकतम प्रचलन तथा समस्याओं (जैसे नये उत्पन्न विचारों को सारणी में उचित स्थान देना), के हल करने का मात्र उपाय है।

वर्गीकरण के क्षेत्र में डॉ॰ Ranganathan का सर्वाधिक अंशदान (योगदान) द्विबिन्दु वर्गीकरण है, जो सर्व-प्रथम सन् 1933 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 1939 में, तृतीय 1950 में, चतुर्थ 1952 तथा पंचम 1957 व षष्ठम 1960 में प्रकाशित हुए और सप्तम संस्करण अभी भी अनिश्चितता के मोड़ पर है। डॉ॰ रंगनाथन केवल वर्गीकरणाचार्य के रूप में ही नहीं, अपितु एक वर्गकार के रूप में भी जाने जाते हैं।

सन् 1946-47 के दौरान जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय विज्ञान के प्रोफेसर तथा पुस्तकालयाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी वर्गीकरण योजना के अनुसार विश्वविद्यालय ग्रन्थालय के लगभग एक लाख (1,00,000) ग्रन्थों का फिर से वर्गीकरण लगभग 18 महिनों के अल्प समय में किया। इस कार्य के लिये उन्होंने अपने ही दिये गये नियम (उपसूत्र) परासरण का नियम की सहायता ली।

महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि यह सब कुछ उन्होंने अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों जैसे-पाठन कार्य, प्रशासनिक कार्यों आदि का पालन करते हुये अपनी 56 वर्ष की अवस्था में किया। डॉ॰ रंगनाथन ने सर्व-प्रथम `वर्गीकरण सिद्धान्त’ का सूत्रपात किया। यह सिद्धान्त वर्गीकरण तन्त्रों का ढाँचा तैयार करने तथा अन्य शब्द-भंडार नियन्त्रक उपायों के लिए तारतम्यता, एकरूपता और ठोसपन प्रदान करते हैं। आधुनिकतम प्रवृत्तियों में इसकी उपयोगित निम्नांकित हैं:

कार्य फलकें

वर्गीकरण कार्य को तीन फलकों में विभाजित होना चाहिए', ऐसा अनुभव किया जा चुका है। यह विचार सर्व-प्रथम डॉ॰ रंगनाथन ने 1944 में स्वीकार किया। सन् 1952 तक, वे इस लक्ष्य को अच्छी तरह समझने में सक्षम रहे तथा वर्गीकरण कार्य को तीन फलकों अर्थात् कल्पना फलक, मौखिक (वाचिक) फलक और अं कन्न फलक में विभाजित किया।

उन्होंने पाया किविचार फलक’ संयुक्त एवं मिश्रित विषयों को उनके मुखों, उपमुखों, तथा आश्लेषों में विश्लेषित तथा संश्लेषित करने तथा सहायक अनुक्रम प्रदान करने से सम्भवत: सम्बन्धित है। वाचिक फलक' में कार्य परिभाषित शब्दावली के लिए उपसूत्रों से केन्द्रित होता है तथा मानक परिभाषिक-शब्दावली से शब्दों के नवीनतम प्रचलित स्वरूप को व्यक्त करता है।

अगर अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषिक-शब्दावली का स्थापना हो जाय और प्रयोग हेतु अपनाया जाय तो यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगी।अ नन्न फलक’ में सामान्य विचारों को अड्को द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डॉ॰ Ranganathan ने मिश्रित अ नन तन्त्र की रूपरेखा अत्याधिक आतिथ्य प्रदा न करने हेतु प्रयुक्त की।

युक्तियाँ

उन्होंने नवीन विचारों को अत्यधिक आतिथ्य प्रदान करने के लिए तथा अ कन की दृढ़ता को तोड़ने हेतु अनेक युक्तियों को सम्मिलित किया। ये खण्ड युक्ति', रिक्ति युक्ति’, रिक्त (शून्य) अं क',शून्यकारण-अ क ‘, तथा `शून्य-शून्य कारक अ क’, नये-नये विचारों का बहिर्वेशित तथा अन्तर्वेशित करने के लिए प्रयुक्त किया।

इन सबके बावजूद उन्होंने और भी युक्तियाँ बहुतायत रूप से आतिथ्य प्राप्त करने के लिये दी, वे हैं: पुंजित युक्ति, वर्णमालीय युक्ति, कालक्रम युक्ति, उत्कृष्ट युक्ति, सामान्य उपमुख युक्ति, दशमलव अंश युक्ति, गणनात्मक युक्ति, वातावरण (परिसर) युक्ति, मुखित युक्ति, भौगोलिक युक्ति, समूह अ कन युक्ति, मिश्रित आधार युक्ति, संख्यात्मक युक्ति, अश्लेष युक्ति, स्मृति-सहायक तालिका युक्ति विषय युक्त, इत्यादि।

संकेतन अंक

उन्होंने अ नन के लिए परिवर्तनशील शक्ति प्रदत्त संयोजक चिन्हों का प्रयोग किया, जो बाद में संकेतक अंक के नाम से जाने गये। यह संगणक के प्रयोग को भी आसान बनाते हैं। संकेतक अंक, विभिन्न तालिकाओं से लिये गये उपमुखों, को जोड़कर अनेक प्रकार के संयुक्त एवं मिश्रित विषयों का निर्माण करने में बोल्ट व नट की तरह कार्य करते हैं।

अभिधारणा, उपसूत्र तथा सिद्धान्त

Thesis, sub-principles and principles

डॉ॰ Ranganathan ने वर्गीकरण आचार्यों तथा वर्गीकारों को एक दिशा प्रदान करने के लिये अभिधारणओं, उपसूत्रों तथा सिद्धान्तों का एक संगठित समूह (सेट) समावेशित किया। ये सिद्धान्त, अभिधारणा व उपसूत्र, प्रलेखन शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के ग्रन्थालयों एवं ग्रन्थालय विज्ञान के विभागों में पठन पाठन वास्तविक ग्रन्थालय वर्गीकरण के दौरान परखे जा चुके हैं।

डॉ॰Ranganathan के `प्रोलेगोमेना टू लाईब्रेरी क्लासीफिकेशन’ के तीसरे संस्करण (1967) में, 11 मानकीय सिद्धान्त, 40 उपसूत्र (विचार फलक-15, वाचिक फलक-4 तथा अं कनन फलक-21), 13 अभिधारणायें,4 सिद्धान्त मुख-अनुक्रम के लिये तथा 18 सिद्धान्त सहायक-अनुक्रम के लिये दिये गये हैं।

मौलिक श्रेणियाँ

उन्होंने मूलमुख, उपमुख, तथा स्पेसीयटरस्, का विचार दिया। ये उपमुख, पाँच मौलिक श्रेणियों: व्यक्तित्व, तत्व, ऊर्जा, स्थान, तथा समय में विभक्त हैं। सामुहिक रूप से इन्हें पी. एम. ई. एस. टी. के नाम से जाना जाता है। ये एक या एक-दूसरे–और मात्र एक की अभिव्यक्ति (प्रकटीकरण) हैं, ऐसा अभिधारित किया गया है। उसके मुख-अनुक्रम के सिद्धान्त: दिवाल-चित्र सिद्धान्त, सम्पूर्ण अंग सिद्धान्त, गाय-बछड़ा सिद्धान्त, क्रियावस्तु-क्रिया-क्रियाकारक सिद्धान्त, वर्गीकरण तन्त्र का ढाँचा तैयार करने में ही नहीं बल्कि अन्य शब्दावली नियन्त्रक युक्तियों में भी सहायक हैं।

डॉ॰ Ranganathan ने सैद्धान्तिक विकास पर आधारित, बहुत से विषयों के लिए वर्गीकरण तन्त्र का ढाँचा तैयार किया था। लगभग 150 ऐसे विषय हैं, जिनके लिए द्विबिन्दु वर्गीकरण के आधार पर गहन तालिकाएँ तैयार किये जा चुके हैं। एनल्स फ लाईब्रेरी साइन्स तथाडाकुमेन्टेशन एण्ड लाइब्रेरी साइन्स’ में वर्गीकरण पर प्रकाशित उनके लेख, गहन वर्गीकरण से सम्बन्धित कठिन समस्याओं को हल करने में पर्याप्त रूप से सहायक है। हमारे विचार से डॉ॰ Ranganathan को भविष्य में द्वि-बिन्दु वर्गीकरण के लिए नहीं, अपितु इसके आधारभूत सिद्धान्तों के लिये याद किया जावेगा।

सूचीकरण

सूचीकरण ग्रन्थालय विज्ञान की वह शाखा है, जो अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों तथा विकासों का हाल ही का साक्षी है। डॉ॰ रंगनाथन द्वारा सूचीकरण के लिए किए गये कार्यों की आधुनिकतम सूचीकरण प्रवृत्तियों की समानताओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है।

सन्दर्भ

↑http://publications.drdo.gov.in/gsdl/collect/dbit/index/assoc/HASH5351.dir/dbit1205003.pdf[मृत कड़ियाँ]

↑ Garfield, Eugene (6). “A Tribute to S. R. Ranganathan, the Father of Indian Library Science. Part 1. Life and Works” (PDF). Essays of an Information Scientist. 7: 37–44. मूल से 17 सितंबर 2013 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 22 may 2013. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद); |accessdate=, |date=, |year= / |date= mismatch में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)

↑ [भारत ज्ञानकोश, खंड : 5, प्रकाशक : पापयुलर प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ संख्या : 24, आई एस बी एन : 81-7154-993-4]

↑ Broughton, Vanda (2006). Essential Classification. London, Facet Publishing. ISBN 978-1-85604-514-8

↑ Indian Statistical Institute Library and Sarada Ranganathan Endowment for Library Science. “S. R. Ranganathan – A Short Biography.” Indian Statistical Institute.

↑ “Ranganathan, Shivala Ramanrita (1892–1972).” The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide. Abington: Helicon, 2009. Credo Reference.

बाहरी कड़ियाँ

डॉ॰ एस आर रंगनाथन पर पोर्टल

‘रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के वेद व्यास’ (भास्कर)

सूचना आर्किटेक्ट्स के लिए रंगनाथन, लेखक : माइक स्टेकेल

प्रतिलेख – मेल्विल डेवी पर रंगनाथन का एकालाप, 1964 रिकॉर्ड – transcript

भारत के पहले आई टी गुरु

संक्षिप्त में रंगनाथन का प्रोफ़ाइल

लेखक

Akshay Kumar

प्रदेश प्रवक्ता ,

पूर्व छात्रसंघ प्रतिनिधि,

(राज. पु.संघ.)

(जे. एन. वी. यू, जोधपुर)

सदस्य – भारतीय पुस्कालय संघ – WO- 15752

सदस्य – अखिल भारतीय तकनीकी कौशल विकास परिषद – 22316

Meet The Teachers

If you also know any such teacher who has benefited the world of education through their work. To get his story published in Meet the Teachers, email us at fourthscreeneducation@gmail.com